作者:陈 桥 时间:2024/12/17 浏览次数:20

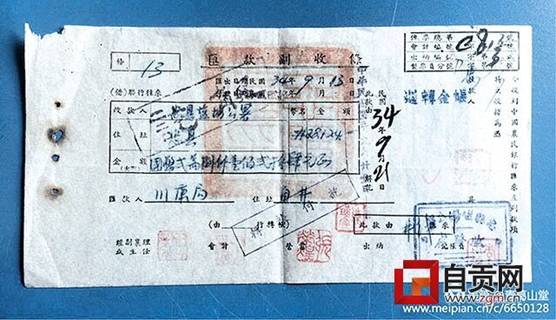

一枚票据,一段川盐史。右图这枚满布沧桑的银行票据,就折射出了抗战时期自贡地区盐务管理机构的历史变迁。

该票据横式,长21厘米,宽10.8厘米,为中国农民银行汇款副收条。汇款人是住址在“自井”的“川康局”,于民国34年(1945年)9月13日汇款国币2812元,收款人一栏所填是“忠县盐场公署”。票据右上方盖着的蓝色“周转金帐”戳记告诉我们——这笔汇款是“川康局”与“忠县盐场公署”间的盐业往来款项。

川康盐务管理局的由来

汇款副收条上面的“川康局”,全称为“川康盐务管理局”,其前身是四川盐务管理局。

据史载,1935年,国民党在重庆成立“国民政府军事委员会委员长重庆行营”,并设立“四川财政特派员公署”。同年7月,原重庆盐务稽核处处长刘树梅奉令将川南、川北两个稽核分所及重庆稽核分所合并,成立四川盐务稽核分所,入驻自流井,由刘树梅任分所经理。不久,刘树梅又奉财政部电令,兼任四川盐运使职。刘树梅接收四川盐运署以后,以自流井是川盐主要产区为由,电请财政部核准,将四川盐运使署迁移自流井。

1937年4月,根据1936年7月公布的财政部组织法及盐务总局组织法,南京国民政府对盐务管理机构进行了一次比较彻底的改组。这一次改组,奠定了抗战时期盐务行政管理系统的基础,对抗日战争时期的盐政具有深刻影响。正是在这个历史背景下,驻在自流井的四川盐务稽核分所与四川盐运使署奉令合并,改组为四川盐务管理局。从此,结束了四川历史上“盐政”、“盐务”二元式管理模式。

卢沟桥事变爆发后,中国的沿海地区更多地直接面临日本帝国主义的威胁,而中国盐产区又主要分布在沿海区域。鉴于这种情况,1937年9月24日,盐务总局通电全国各盐务机关:“现在时局严重,所有各级员司应格外努力工作,非有重要事故不得请假,各区当地形情应随时报告”。“1938年春,湘鄂两区,因浙粤潞盐来源或滞或停,因环境关系,淮盐进行尚无头绪,均纷请增加川盐运额”。1938年3月,为了保证战时食盐供应,国民政府财政部明令川盐增产,并提出川盐“增加产量首先以富荣两场着手”。但是,奉令增产赶运的富荣盐商们在经受了第一次“川盐济楚”之后,政府当局不兑现相关承诺的惨痛教训下,对新的“增产赶运”可谓是心有余悸,因而使增产工作大受影响。1939年1月,西康建省,为强化战时对川盐的统治,亦“为加强对川康区的管理,四川盐务管理局于1939年2月1日改组为川康盐务管理局”。同时,原省府与行营管辖的盐业燃料统制专员办事处亦划归川康盐务管理局,改组为盐业燃料统制委员会。

四川盐务因抗战而多变

抗战爆发前,四川盐务管理局下设西康、五通桥、川北、川东这4个盐务分局。抗战爆发后,沿海地区多数盐务管理机构因日军侵略而不能正常工作,四川盐务的战略地位也随之发生了重大变化。因时局所需,再加之后来武汉失守,川康盐务管理局的管理辖区也进行了很大的调整。

1940年6月,原川康盐务管理局所辖的川东盐务管理分局,改为直属盐务总局,管理云阳、大宁、奉节、开县、彭水、忠县6盐场,已经移驻万县的鄂岸盐务办事处,亦于同年10月1日划归川东分局管理。1942年国民政府实行盐专卖,川东盐务管理分局改为川东盐务管理局,仍然直属于盐务总局。同时,川东之彭水、忠县两盐场也划规给川康盐务管理局管辖。川北盐务分局则于1940年改为川北盐务管理分局,同样直属于盐务总局。这样,整个四川盐务由原来的一个直属盐务管理总局的机构(川康盐务管理局),变成了三个直属局,即川康盐务管理局、川东盐务管理局、川北盐务管理局。由此可见四川盐务在抗日战争时期的重要性。

1943年,西康盐务分局与雅安盐务办事处合并,改称康雅支局,属五通桥盐务分局管辖。1944年,府河盐务管理支局提为成都盐务管理分局,管辖康盐、南河两个盐务管理支局。

1944年,犍为盐场公署合并于五通桥盐务管理分局,另设分场署于金山寺,连同犍为场其他场务所,一并归五通桥盐务管理分局管辖。1945年,川东盐务管理局被撤销,云阳、大宁、奉节、开县四场于同年10月1日移交川康盐务管理局重庆分局管辖。原万县盐务管理分局,川康盐务管理局将其改为万县盐务管理支局。

随着抗日战争的胜利,四川盐务在全国的战略地位再次发生重大变化,其管理机构亦随之再次调整:川康盐务管理局于1946年先后裁撤所属基层单位61个。1946年,成都盐务管理分局改为支局,连同康雅、南河两个盐务管理支局一并划归五通桥盐务管理分局管。1946年—1948年,川北盐务管理局裁撤7个盐务管理分局、38个查验哨、一个场务所。

自1945年10月1日起,川康盐务管理局管理川康、川东、川西、康藏、贵州等地区的盐务;川北盐务管理局管理川北地区盐务,直至西南解放。

自贡历史上的井场公署

前文所提票据上“盐场公署”这个鲜为人知的名称,是抗战时期战时的历史产物。而在自贡盐业历史上,则有过“井场公署”的存在。

1939年9月1日,自贡市建立,富荣盐场划入自贡市范围,名称仍为富荣东场和富荣西场。由于盐务与地方行政的关系密切,以及为了纠正“市称自贡,场则富荣”的状况,国民政府财政部于1942年12月3日函令富荣东西两场改名为自流井场和贡井场。

1943年1月1日,富荣东西两场正式更名。更名后,富荣东场改为自流井场公署。这时的场署机构设有总务、产销、会计、工管、警务5课,场长为郑福楠。自流井场署成立后,将所辖东岳庙、豆芽湾两场务所合并为东豆区分场署,凉高山场务所升为分场署。此时,自流井场署管辖大坟堡、郭家坳、凉高山4个分场署。

据载,1945年底,自流井场署有员工109人,凉高山分场署有员工34人,大坟堡分场署有员工64人,东豆区分场署有员工52人,郭家坳分场署有员工54人。

富荣西场公署亦于1943年1月1日改名为贡井场署。同时,裁并了黄石坎场务所,改席草田、苟氏坡两个场务所为分场署。其时,贡井场署管辖长土、苟氏坡、席草田3个分场署;贡井场署设有总务课、会计课、产销课,盐工事务室等。

抗战时期,在自贡的盐务管理机构无论是机构名称,还是管辖区域的变化,都是当时国民政府财政部盐务政策的具体体现,也是历史的真实再现。

注:此文来自自贡网