作者:张国钢 时间:2024/12/17 浏览次数:20

在我国手工业的资本主义萌芽中,井盐业是比较正常的行业之一。四川 井盐业的资本主义萌芽以工场手工业为主要形式。自贡地区虽在明中叶后即有私人井灶的出现,但资本主义的萌芽步履维艰,相当微弱。入清以后,随着四川井盐业私人生产制度的确立,封建束缚的松弛,亦随着井盐技术的革新和市场的扩大,井盐生产力大为提高,由此而来的是井灶企业内部与外部的分工协作加强,生产规模扩大,生产组织和管理形式也相应变化。清乾隆时期,自贡地区便跨进了资本主义手工工场阶段。咸丰、同治年间,自贡地区盐业投资激增,雇工众多,规模宏大,技术精湛,工场手工业迅速发展,成为19世纪中叶中国最大的手工工场。手工工场无论在市场、资金、技术,还是组织管理方面都具备了向机器大生产转变的条件,处于大机器生产的前夜。这种具有较高水平的工场手工业,在19世纪末和20世纪初,开始使用机器,向近代化工业起步。

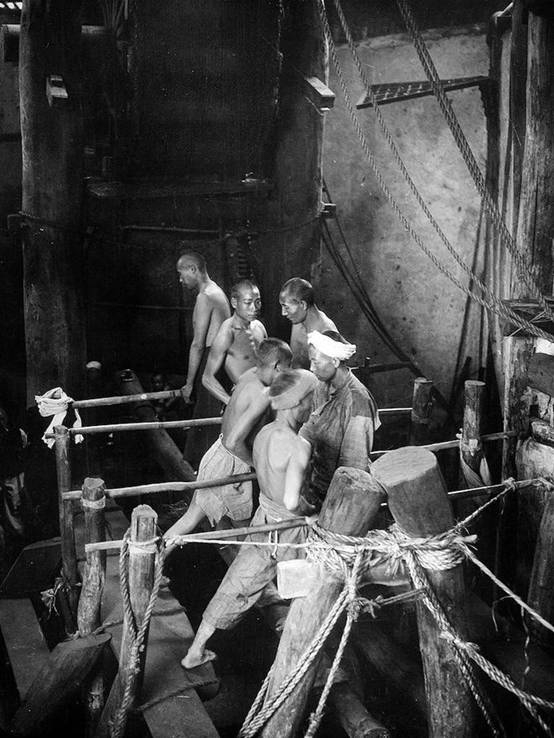

工场手工业的发展,促进了内部分工的日趋细密。盐业生产已由简单的协 作过渡到以明确的技术分工为基础的协作。首先在其全生产过程中存在着井、笕、灶各部门的分工,而各部门之内,又有复杂的技术分工。

工场手工业的发展,促进了雇佣劳动的增长。在具有一定规模的井灶,大都由山匠、坐灶、管事等代表业主招雇盐工,或由亲友介绍,或在劳力市场招 募。这些雇工大都有人身自由,“论工受值”,与井灶主形成一种金钱关系,组 成了完整的工场手工业管理体制。

随着盐场井、笕、灶内部分工的日趋细密和井盐工具的专门化,扩大了社会分工,致使原来仅附属于井盐生产工场中的工种逐渐分离而出,成为独立的社会行业,形成新的工场,原有一些为井盐生产提供材料和工具的作坊,也扩大发展为工场。这就在自贡地区井盐生产中,形成了辅助工场的群体,如竹木、篾索、冶铁、煤炭及油麻加工等。冶铁、煤炭工场主要不在自贡地区,而 在江津、威远等地。篾索、竹木工场则以自贡地区为主。到清光绪、宣统年 间,自贡地区已有篾索制造工场上百家,每家雇工人二三十人至七八十人不等,总计篾索工人达4千人左右,年产篾索约50万公斤。自贡地区盐业生产每年 所需的大量楠竹和木料,又致使20多家竹厂和30多家木厂应运而生。这些竹木 工场均是一种商业和加工业兼有的组织形式。与此同时,牛骨、牛角加工、铁匠铺、木工作坊等为盐业生产服务的手工作坊更是遍及大街小巷。辅助工场的 形成和小手工艺的发展均是自贡地区盐场工场手工业高度发展的产物。

美国传教士弗吉尔·哈特在1887年看到这里的情况时说:“许多木制井架隐 隐可见,岿然屹立,这不可想象的中国景象,在帝国其他地方也难以见到…… 此时,我们在全世界能够再找到一个规模这样宏大的企业吗?”“我们还看到 这里显示出其他城镇见不到的富裕和生意繁荣景象。”“这座城的重要性无可置 疑,充分显示了这里是个巨大的贸易中心。”“这些工厂就是大工业的显示,也许在中国没有第二处。”到过自贡地区的国内学者也写道:“自贡两场毗连,盐业劳动不下十余万人,牛马亦过数万匹,诚吾国唯一之大工场也。”“其地人烟稠密,村落错出,市面繁盛,颇多富户。其商业地位之重要,即由于盐业盛。”

1911年,加拿大传教士汉正礼在《家书珍藏》中记述:“自流井这个极不寻常的城市,是一个巨大的盐井区——中国西部最大的工业中心。”

竺可桢在1919年4月的《科学杂志》第二卷第四期《四川省自流井盐矿》中 对自流井的记述:“商店和井灶错处,连乡带市延袤四十里有奇……此在我国罕 见而在内地不啻凤毛麟角。”

“四川的井盐业,在宋代著名的卓筒井的基础上,革新凿井、造井和汲 卤技术,并穿凿管道系统,利用天然气为燃料,达到手工业生产所可能有的 技术高度;而这个行业中,也出现了我国资本主义萌芽中最完备的工场手工业。……四川井盐业中的资本主义萌芽以手工工场业为主要形式。这大体是 在乾嘉时期出现的,而规模较大的井灶,主要在道光年间建立于富荣盐场。”